Fach: Kunst

Belegarbeit zum Thema:

Rezeption eines Bildwerkes der Malerei

Ausgearbeitet:

Ort: Sellessen Datum: 28.12.2002

Name:

Steffen Kuntoff

Klasse:

11-3

Jahrgang:

2002/2003

Salvador Dalí

Gliederung:

1.Einleitung

2.Biographie

3.Dali’s Bildwerke

4.Epoche und Bildgenre

5.Bildanalyse

6.Hintergrund zum Bild

7.Fälschung

8.Einschätzung

9.Quellenangabe

10.Fremdwörtererklärung

1.Einleitung:

Bei der Frage, welchen Maler ich für meine Belegmappe nehmen würde, kam ich zu dem Entschluss, Salvador Dali zu nehmen, da ich oft in den Medien oder in Kaufhäusern auf dessen Werke gestoßen bin.

Die Betrachtung seiner Werke löste bei mir auch früher schon oftmals Erstaunen und Schockierung aus, worauf ich mir die Frage stellte:

"Was ist das für ein Mensch gewesen, der diese Bilder gemalt hat und was waren die Hintergründe dieser Bilder?"

Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, habe ich auf den folgenden Seiten eine Belegmappe erstellt. Ich selber konnte mir dadurch einen Eindruck über die Beweggründe seiner Bilder machen.

2.Biographie:

|

S |

alvador Dalí ist am 11. Mai 1904 in

Spanien, Figueras geboren. Schon sehr früh zeigt er ein außergewöhnliches

Zeichentalent. Im Alter von 14 findet seine erste Ausstellung in Figueras

statt.

alvador Dalí ist am 11. Mai 1904 in

Spanien, Figueras geboren. Schon sehr früh zeigt er ein außergewöhnliches

Zeichentalent. Im Alter von 14 findet seine erste Ausstellung in Figueras

statt.

Im Oktober 1921 wird er an der Kunsthochschule in Madrid aufgenommen. Nachdem er sich in dieser Zeit von dem Kubismus beeinflussen lässt, wendet er sich 1922 davon ab und bekennt sich zu den Lehren der "Metaphysischen Schule". Diese Malerei erkundet die Welt innerer Wahrnehmung und Erfahrung. Ein Jahr später wird er wegen Rebellion für ein Jahr von der Kunsthochschule ausgeschlossen, bevor er dann 1926 endgültig der Schule verwiesen wird.

Er schließt sich ca. 1929 der Gruppe der Surrealisten in Paris an. 1934 kommt es zu Auseinandersetzungen mit den Surrealisten, ein paar Jahre später bricht die Beziehung zu den Surrealisten endgültig auseinander. Dalí wendet sich schließlich dem Klassizismus zu und entwirft erste religiöse Bilder. Er wird 1964 mit einem der höchsten Orden Spaniens ausgezeichnet. Am 23. Januar 1989 stirbt Salvador Dalí an Herzversagen. Auf eigenen Wunsch wird er in der Krypta seines Theater-Museums in Figueras beigesetzt. Er vermacht sein ganzes Vermögen und sein Werk dem spanischen Staat.

3. Dali’s Bilder:

Dali stellte nicht nur grafische

Werke her, er hat außerdem noch Skulpturen, Porzellanteller und Siebdrücke

hergestellt.

Dali stellte nicht nur grafische

Werke her, er hat außerdem noch Skulpturen, Porzellanteller und Siebdrücke

hergestellt.

„Die drei Sphinxe von Bikini“ – Diese Lithographie entstand 1987 in Anlehnung an das Original von Figueras.

Öl auf Leinwand

30 x 50 cm

„Das Pferd von Troia“

Siebdruck auf reine Seide

11 Farben

„Adel der Zeit“ – Uhr lehnt weich auf einem Zweig, der aus einem Felsen ragt. An den Ecken befinden sich ein Engel und eine Frau.

Abguss nach Wachsmodell

60cm x 38cm x 29cm

(H x B x T)

„Die Eroberung des Kosmos“

In Frankreich hergestellter Porzellanteller, mit einer Auflage von 4000 Exemplaren.

Es misst 24cm.

4. Epoche und Bildgenre:

4.1 Bildepoche – Der Surrealismus:

Der Surrealismus ist nach dem 2. Weltkrieg in Paris entstanden. Er ging direkt aus der dadaistischen Bewegung hervor. Die Künstler der Bewegung versuchten nicht, äußere Wirklichkeit darzustellen, sondern thematisierten stattdessen das Unbewusste, Triebhafte und Irrationale. Offiziell wurde die surrealistische Strömung 1969 aufgelöst. In der surrealistischen Malerei unterscheidet man zwei Tendenzen: Während Künstler wie Dalí und Magritte versuchten, realistisch dargestellte Objekte der Erfahrungswelt aus ihrem Kontext herauszunehmen und in neue, irrationale Sinnzusammenhänge einzubinden (veristischer Surrealismus), entwickelten Masson, Miró oder Arp eine zu abstrakt-organischen Formen tendierende Zeichenwelt (absoluter Surrealismus).

Wichtige Maler:

· Salvador Dalí (1904 – 1989)

· René Magritte (1898 – 1967)

· Max Ernst (1891 – 1976)

· Joan Miró (1893 – 1983)

· Richard Oelze (geb. 1900 )

4.2 BildGenre:

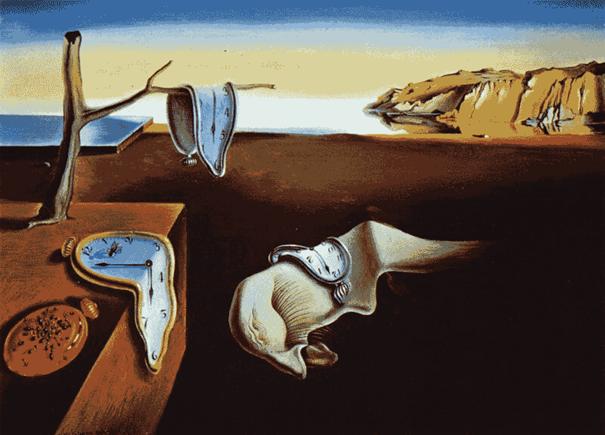

„Die Beständigkeit der Erinnerung“ ist eine Mischung aus Landschaftsbild (HG) und Stillleben (VG). Die Motive von einem Landschaftsbild sind, wie der Name schon verrät, Landschaften. Zu den Motiven des Stilllebens gehören "stille"/toter bzw. regloser Gegenstände verschiedenster Art wie Blumen, Früchte, Gläser und in diesem Fall Uhren, Flaschen etc. Ein weiterer Gattungsbegriff umfasst alle Formen, in denen entsprechende Motivgruppen vorkommen (z.B. antike Mosaike und Wandfresken). Das Stillleben in Europa ist im Laufe des 16. Jahrhunderts entstanden und erlebte ihre früheste Ausbreitung in den Niederlanden. Im 17. und 18. Jhdt. in allen europäischen Schulen gebräuchlich, wurde die Stilllebenmalerei im 19. Jhdt. Ausbildungsfach an den Akademien. Als Vorläufer gelten antike Fresken. Früher hatten Stillleben eine Bedeutung. Ab dem 19. Jhdt. verlieren die Stillleben ihre symbolische Bedeutung, die Gegenstände werden beliebig gewählt und kombiniert.

Dalí hatte eine Reihe von Portraits („Bildnis meines Vaters“; „Selbstbildnis mit Raffaels Hals“) ; Stillleben („Der Brotkorb“; „Anthropomorphes Brot“) aber er malte auch Landschaftsbilder („Der Geisterkarren“; „Erscheinungen meiner Kusine Carolinetta am Strand von Rosas“) aber auch Historienbilder („Athen brennt! – Die Schule von Athen und der Brand im Borgo“)

5. Analyse:

5.1 Bildidee:

Es ist eine surrealistische Abbildung zum Thema Zeit.

5.2 Bildkomposition:

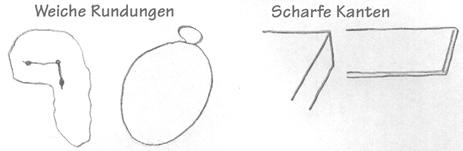

Sie dominierenden Formen sind █ sowie ●.

Das Bild ist Formatfüllend und im vorderen Teil sind vor allem Rundungen(Uhr/Flasche) zu sehen, im hinteren Teil gem. Formen. Durch Übergänge(bläuliches Klavier und dem Olivenbaum, mit einer dranhängenden Uhr)werden die Kompositionen zu einem Ganzen geordnet.

5.3 Bildgegenstand:

Der Untergrund (schwarz-rötliche Boden) wirkt anonym -

Der Vordergrund (Uhren/Flasche)ist sehr harmonisch und ruhig, da eine harmonische Farbwahl und weiche Formen existieren. Auch der Hintergrund (Felsen/Sonnenlicht/Meer) ist entspannend wegen transparenten, melancholischen Dämmerlicht und Ockertönen. Die Ameisen in der Flasche, tauchen öfters in Dalis Bildern auf.(z.B. “das Rätsel der Begierde“) – Sie schaffen eine gewisse Unruhe. Der Untergrund von der mittigen Uhr ist, denke ich zumindest, seine Mutter. Da derselbe Gegenstand in „Das Rätsel der Begierde – Meine Mutter, meine Mutter, meine Mutter “ zu sehen ist/der Titel verrät es.

5.4 Bildform:

Es ist ein querformatiges Bild. Die dominierenden Formen sind weiche Rundungen ; harte Ecken (Tisch- und Klavierkante) sind auch vorhanden.

Die Formen verdecken sich teilweise

Dali vermischt in „Die Beständigkeit der

Erinnerung“

Dali vermischt in „Die Beständigkeit der

Erinnerung“

weiche Rundungen sowohl auch harte Kanten.

5.5 Bildraum:

Es gibt einen Vorder- und Hintergrund

· Vordergrund → Uhren/Flasche/Tischkante und der kahle Olivenbaum

· Hintergrund → Klavier/Horizont und Felsen

· Wirkt räumlich durch Überschneidung / Staffelung + leichte Vogelperspektive

Grund für die Zweiteilung(VG/HG) an dieser Stelle:

An der Teilungslinie gibt es einen drastischen Farbwechsel. Die dunklen Farben des Vordergrunds wechseln schlagartig mit den hellen des Hinter-

grundes. Das Klavier in der Mitte sehe ich nicht als Mittelgrund, es ist nur einer der Übergänge zwischen Vorder- und Hintergrund.

5.6 Bildbewegung:

· Die Ruhe dominiert

· Keinerlei Bewegung zu spüren, es scheint als stehe die Zeit still.

►durch Unbeweglichkeit der Uhren/des gesamten Bildes bewiesen.

· Verbindung vom Vorder- zum Hintergrund einzig durch den Olivenbaum+ dranhängender Uhr hergestellt + bläulichem Klavier.

· Großer Binnenraum im rechten/mittigen Teil des Bildes

· Teils Rundungen und Konturen zu erkennen

· Auftrag der Farbe durch Pinsel (An Stellen wie dem weißen Tuch) aber auch durch Spachtelartige Gegenstände (An Tischkante im Vordergrund)

►glatter Farbauftrag

5.7 Bildspannung:

· Größtenteils spannungslos, allerdings besteht eine Spannung zwischen den harten Konturen der

Kanten und der weichen Rundungen der Uhren etc.

· Spannung baut sich durch Fliege und Ameisen auf, sie stören das Stillleben, da sie lebendig sind.

· Gesamten Teile gut/klar zu erkennen

►klare Anordnung

· Da das Bild größtenteils spannungslos ist, haben die einzelnen Gegenstände eine

Harmonie/ Beziehung zum Bildganzen und anderen Gegenständen.

5.8 Bildeinheit:

· Durch eine 2fach - Gliederung des Bildes in ein Stillleben (Vordergrund – da es sich im Vordergrund sich nichts bewegt, außer Ameisen/Fliegen) und Landschaftsbild (Hintergrund – da die Felsen und der Horizont an ein Landschaftsbild erinnert) wird eine Bildeinheit erschwert.

· Durch das Klavier und dem Olivenbaum(mit Uhr) entsteht allerdings eine Einheit aus Vorder- und Hintergrund, sie verbinden VG/HG.

· Einheit wird innerhalb des Vordergrundes hergestellt, da die Uhren ähnlich im Aufbau sind.

· Einheit innerhalb des Hintergrundes wird durch harmonierende/überwiegende Gelbtöne erreicht.

5.9 Bildfarbe:

· Bild besteht aus ca.16 Farben:

![]()

►Daraus ergibt sich folgendes Bild

· Kontrast zwischen Rot/Blau/Schwarz(Eher dunkle Farben) ↔ Ockertöne/Weiß/Blau(Hellere Farben)

· Untergrund ist nichtssagend wegen den dunklen Rot/Schwarztönen.

· Durch Auftreten von Blau im Hinter- und Vordergrund wird zusätzlich eine Verbindung aufgestellt. Das zwischen des VG und HG befindliche bläuliche Klavier und den Olivenbaum(Mit Uhr) verbindet zusätzlich und so verschmelzen alle Teile zu einem Ganzen.

· Es werden hauptsächlich trübe Mischfarben verwendet(Ocker; dreckiges Rot)

( 5.10 Bildinterpretation: )

Dali hat sich auch für Naturwissenschaften interessiert. Lange bevor er sich nach 1945, ausgelöst durch den Abwurf der Atombombe, für die atomaren Zusammenhänge interessierte, beschäftigte er sich mit Albert Einsteins Theorien zur Zeit. Mit seinem Bild drückt Dali aus, dass die Zeit keine allgemeingültige Größe oder Maßeinheit ist. Jeder Mensch empfindet Zeit in jeder Situation anders. Während sie für den einen zu rasen scheint, fließt sie für den anderen zäh "wie ein zerlaufener Camembert". Die Zeit in der Erinnerung wiederum lässt sich jederzeit dehnen, anhalten (= Beständigkeit) oder verkürzen.

"Die Beständigkeit der Erinnerung" gilt als Sinnbild für das individuelle Zeitempfinden des Einzelnen.

6. Hintergrund zu „die weichen uhren“:

"Wir hatten zum Abschluss unseres Abendessens einen sehr starken Camembert gegessen, und nachdem alle gegangen waren, blieb ich noch lange am Tisch sitzen und dachte über die philosophischen Probleme des >Superweichen< nach, die der Käse mir vor Augen führte. Ich stand auf, ging in mein Atelier und machte Licht, um noch einen letzten Blick auf das Bild zu werfen, das ich gerade in Arbeit hatte, so wie es meine Gewohnheit ist. Dies Bild stellte eine Landschaft bei Prot-Lligat dar; die Felsen lagen in einem transparenten, melancholischen Dämmerlicht, und im Vordergrund stand ein Ölbaum mit abgeschnittenen Zweigen und ohne Blätter. Ich wusste, dass die Atmosphäre, die zu schaffen mir in dieser Landschaft gelungen war, als Hintergrund für eine Idee, für ein überraschendes Bild dienen sollte, aber ich wusste noch nicht im mindesten, was es sein würde. Ich wollte schon das Licht ausknipsen, da sah ich plötzlich die Lösung. Ich sah zwei weiche Uhren, von denen die eine kläglich über dem Ast des Ölbaums hing. Obwohl meine Kopfschmerzen so stark geworden waren, dass sie mich sehr quälten, bereitete ich gierig meine Palette vor und machte mich an die Arbeit. Als Gala zwei Stunden später aus dem Kino zurückkehrte, war das Bild - es sollte eines meiner berühmtesten werden - vollendet. Ich ließ sie sich mit geschlossenen Augen davor hinsetzen und zählte: ´Eins, zwei, drei, mach die Augen auf! Ich blickte gespannt auf Galas Gesicht und sah darauf die unverkennbare Mischung aus Staunen und Hingerissenheit. Dies überzeugte mich von der Wirksamkeit meines neuen Bildes, denn Gala irrt nie, wenn es darum geht, die Echtheit eines Rätsels einzuschätzen..."

7. Einschätzung:

Im Großen und Ganzen war es eine annehmbare Aufgabe, es ist besser, als eine Arbeit zu schreiben. Es hat einige Zeit gebraucht, bis ich mir überlegt habe, was man wie machen will. Nun habe ich einen allgemeinen Eindruck über Dali und seine Werke/Arbeit bekommen . (Er wurde für verrückt erklärt, soll ein Lügner gewesen sein, leidet an akutem Größenwahn und Publicity-Sucht). Die Bearbeitung hat mir, trotz des enormen Zeitaufwandes, Spaß gemacht.

Kleinere Probleme, die sich mir während der Bearbeitungsphase stellten, konnte ich nach kurzer Zeit konstruktiv lösen. Wenn ich jetzt vor einem Bild Dali´s stehe und es mir betrachte, kann ich es nun ganz anders wahrnehmen, als noch vor einiger Zeit.

8. Quellenangabe:

Seite 4:

„Salvador Dalí” Taschenverlag von Robert Descharnes und Gilles Néret

Seiten 5/6:

„Dali“ von A. Reynolds Morse/Albert Field und Robert P. Descharnes

Seite 7:

„Kunstblock“ Vertrieb: DG Verlag ISBN: 3-88665-003-6

Seite 8:

Seite 15:

Zitat: Schmied, Wieland (1991). „Salvador Dali - Das Rätsel der Begierde“ (1. Auflage) München: R. Piper GmbH & Co. KG, S. 9 ff.

Seite 19:

http://members.1012surfnet.at/edith.egger/fachbegriffe.htm

9.Fremdwörtererklärung:

Kubismus:

Richtung der modernen Kunst seit 1907, die neue Darstellungsformen entwickelte, besonders in der Malerei, aber auch in der Bildhauerei. Der Kubismus war eine der ersten Kunstrichtungen, die sich der Abstraktion näherten. Seinen Höhepunkt erreichte der Kubismus um 1914.

Klassizismus:

Allgemeine Bezeichnung all jener Kunstströmungen, die sich bewusst auf antike Vorbilder berufen.

Krypta:

(griechisch kryptein: verbergen) Unterirdisches Gewölbe einer Kirche, das meist eine Grabanlage enthält und sich unter dem Hauptaltar der Kirche befindet.

Dadaistische Bewegung:

(angeblich aus der französischen Kindersprache, von dada: Holzpferdchen) Internationale revolutionäre Kunst- und Literaturbewegung in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, die gegen die im 1. Weltkrieg fragwürdig gewordenen Kulturwerte der bürgerlichen Gesellschaft rebellierte. Das Kinderstammelwort dada gab dieser Ablehnung überlieferter ästhetischer Ideale Ausdruck